- +1

紀念|許知遠談許倬云:自歷史中來,又如此關切現實

當地時間8月4日,著名歷史學家許倬云先生在美國去世,享年95歲。

曾兩度采訪許倬云的《十三邀》主持人許知遠,對澎湃新聞記者如是感懷許倬云先生:“除去了不起的學識與洞察,他對身體殘缺的克服,更帶有一種巨大的鼓舞力量。在他晚年,他更是作為一種精神偶像、智者的面貌出現。”

8月4日,得知許倬云去世的消息,許知遠在朋友圈發文悼念。

許知遠對澎湃新聞記者說,“大學時代,我就是許先生的讀者。2019年,我們初次見面,比起學識,我更被他的人格觸動,他有一種深切的歷史關懷,一種士大夫式的憂患意識。這期節目播出時,正是疫情暴發時,他那種寬闊的胸懷、真摯的情感,一下子給很多人帶來巨大慰藉。對于年輕一代,他的思考與表達,自歷史中來,卻又如此關切現實 。許先生也幫我再度確認了歷史精神與人文意識的重要性。”

《十三邀》第八季第一期拍攝于2023年春天,王小波忌日那天。1984年,王小波赴匹茲堡大學求學,在那里遇到了許倬云。

圖片來自“單讀”微信公眾號

許知遠曾在文中寫道:我為許倬云而來。在北大讀書時,除去王小波,我也被一套三聯版的白色封皮商業叢書吸引,其中有兩本《從歷史看領導》《從歷史看管理》,我記住了作者的名字許倬云,一位臺灣學者。彼時,我的志向是成為跨國公司的管理人才,這位許先生則給了我一個意外的視角——劉邦、朱元璋的故事,也能與領導力、管理學這些現代概念產生關聯?我迅速拋棄對商業的興趣,許倬云卻成為我智力成長中的重要激勵。我也發現,那兩本小冊子不過是他的無心之舉,他的研究范疇從西周文明、漢代農業到整個中華文明的轉型。他還是一位強有力的學術領導人,以促進美國與中國的學術交流為己任。他有著令人震驚的開闊性,橫跨在新舊、東西兩個世界間。他最令我欽佩的,不僅是知識與思想,更是生命體驗與人格感召力。他在一個動蕩時代里成長,關心廣闊的人類命運,奮不顧身地投身其中。知識也因此得以復活,思想更富生命力,他像是另一種活生生的博物館。我尤其忘不了他講述的抗戰經歷,盡管山河破碎,他能感到中國人的自尊與溫暖,講述時,他哭泣起來。

許知遠向澎湃新聞記者憶起最后一次見到許倬云的情景,“那是2023年4月,我再次去匹茲堡。他剛從一場折磨他很久的病痛中恢復過來,狀態比我們想象的都好。他也很欣喜,自己的經驗與思考能對年輕一代,產生新的影響。我記得,我們一起看著窗外,聽他感慨春色。你感覺,你被包裹進一種山河故國的情緒中。”

2020年,《十三邀》第四季播出之時,碰上疫情席卷全球。許倬云在節目中所言“往里走,安頓自己”,在中文互聯網產生了綿長的回音與慰藉。

2024年,《十三邀》第八季開篇,許倬云在節目中為中國未來發展號脈,一字一句激蕩在觀眾耳邊。

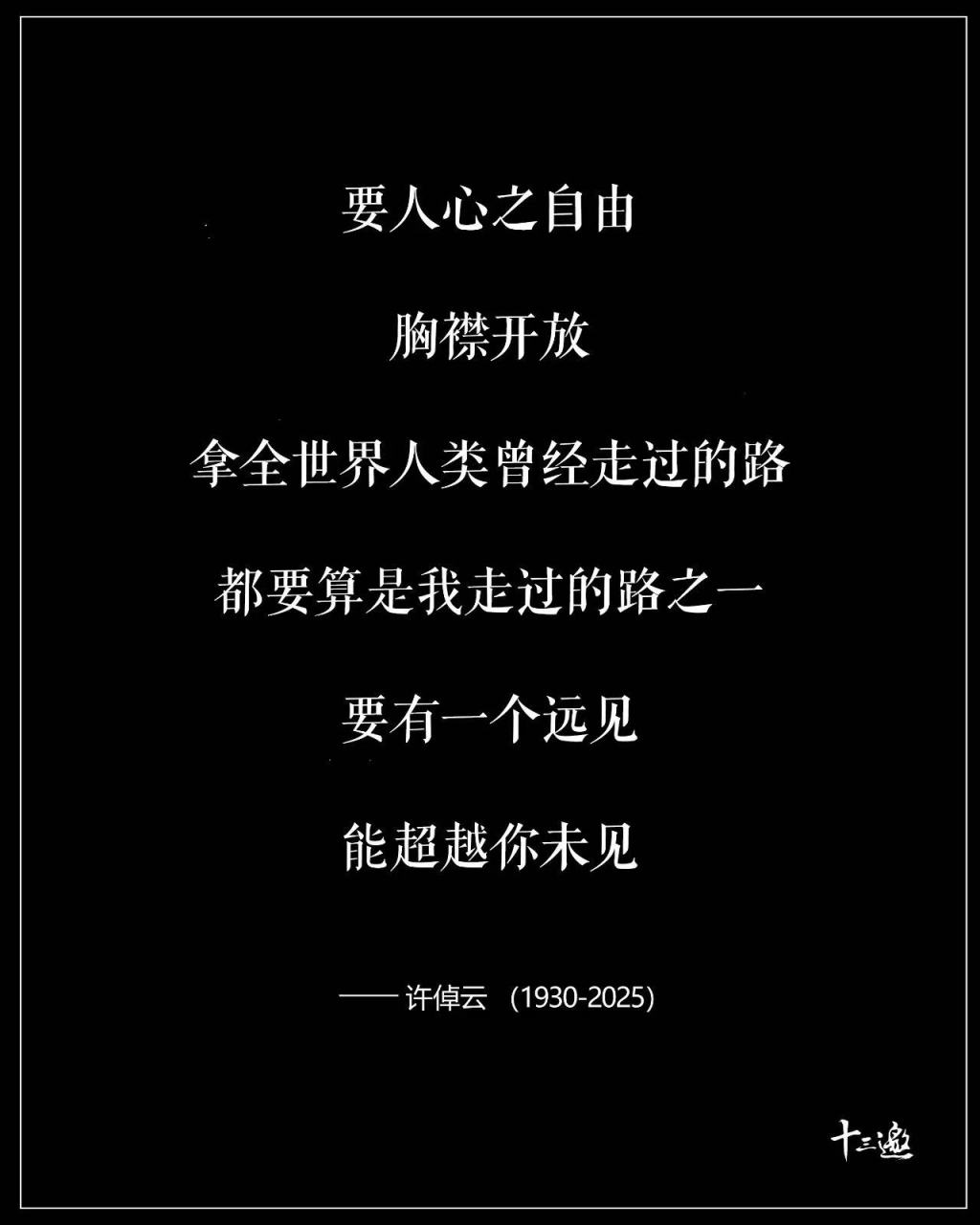

隨著兩季《十三邀》的播出,許倬云在節目中的眾多金句廣為流傳,許知遠則說,對他觸動更強的是這句話——要人心之自由,胸襟開放,拿全世界人類曾經走過的路,都要算是我走過的路之一。要有一個遠見,能超越你未見。許知遠說,“這種開放性、對世界經驗廣泛理解,在此刻尤為重要。”

許知遠仍舊對許倬云的家中氣氛感到懷念,“總給我一種平靜感,在平靜中,又一個很遼闊的世界充盈其中。”在《十三邀》里,記錄下了許多許倬云、孫曼麗夫婦的日常互動,許知遠對澎湃新聞記者說:“在我心中,那可能就是理想的夫妻模樣,建立于一種理解、平等,以及一種深沉依賴的關系。我們被師母的爽朗笑聲吸引,她真是有女中豪杰的瀟灑,同時又非常細膩。她做的蛋糕的確很好吃。”

許知遠特意分享了2019年與許倬云、孫曼麗夫婦初見面時拍下的照片,“我一直很喜歡這張照片,室內中洋溢一種溫暖與喜悅。我們初次見面,卻有種難言的親切。”

許知遠特別喜歡這張與與許倬云、孫曼麗夫婦初見面時拍下的照片

- 報料熱線: 021-962866

- 報料郵箱: news@thepaper.cn

互聯網新聞信息服務許可證:31120170006

增值電信業務經營許可證:滬B2-2017116

? 2014-2025 上海東方報業有限公司